ICOCAM en Rhône-Alpes (Indice COmposite des Coléoptères Aquatiques des Mares)

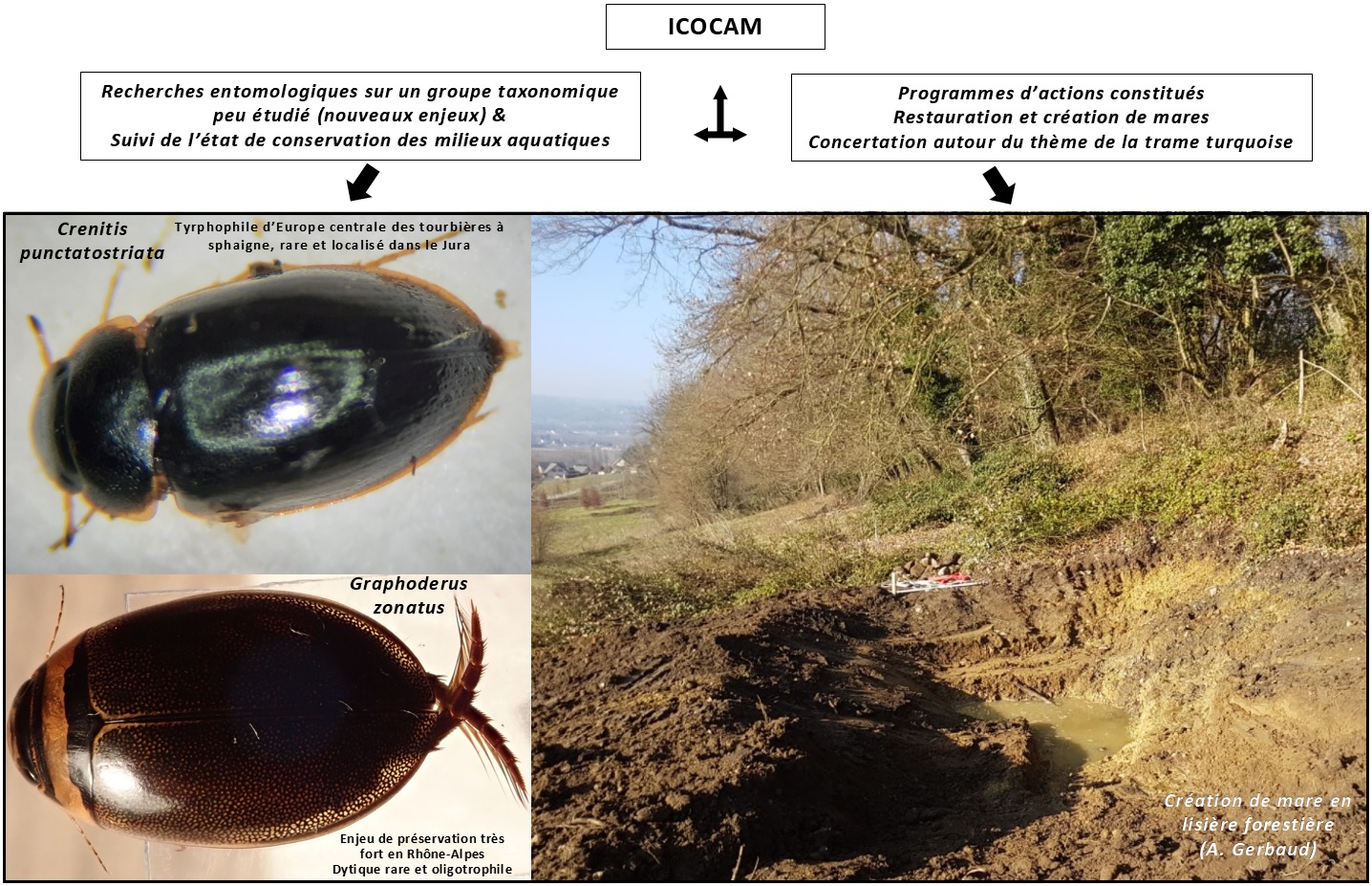

Zoom sur un protocole des mares nommé ICOCAM, lancé pour la première fois à l’échelle nationale en Bretagne-Normandie par Picard & Lionel (2015). Cette approche a été démarrée dans le but d’avoir un suivi robuste des mares par l’étude des coléoptères aquatiques (avec 650 espèces en France) et de stimuler une dynamique locale de concertation afin d’enrayer le déclin des pièces d’eau. Aujourd’hui, ce suivi a été approuvé par les régions et Conservatoires d’Espaces Naturels respectifs et étendu dans les Haut-de-France. Un engouement généralisé est perceptible avec également l’inscription de la méthode dans les cadres méthodologiques 2019-2024 de l’Office Française de la Biodiversité (Bertrand, 2019).

Après une phase de test concluante en 2018 en Isère et une adaptation de la méthode à Rhône-Alpes (présence de montagnes, genres boréo-alpins), le protocole ICOCAM est expérimenté à travers différents partenariats en Rhône-Alpes depuis 2019 par moi-même. Cette méthodologie innovante, venant enrichir le registre des suivis en milieux d’eau stagnante, complète ainsi les protocoles déjà existants comme Rhomeo-Odonates ou celui des amphibiens. La grande originalité de cette démarche est qu’elle propose plusieurs informations scientifiques réunies sous un seul indicateur. En évaluant le potentiel biologique de la mare, l’indicateur transpose :

- La quantité d’espèces présentes par mare, donnant à terme un pool quantitatif des coléoptères aquatiques à une échelle locale (canton, département…) ;

- La richesse fonctionnelle d’une mare en étudiant certains attributs biologiques et écologiques des larves et en divulguant ainsi la diversité de niches écologiques imbriquées dans la pièce d’eau ;

- La rareté relative des coléoptères au niveau local (celle-ci est pondérée avec les échelles nationale & européenne) ;

- La spécialisation des communautés spécifiant si un cortège est associé ou non à un contexte écologique particulier (ouvert, forestier, de montagne, temporaire, artificiel).

Après quelques expertises réalisées à travers différents départements (Ain, Hautes-Alpes, Isère, Jura, Savoie, Haute-Savoie), le bilan est très prometteur avec deux axes de recherches, l’un scientifique avec les recherches sur les coléoptères aquatiques et la fonctionnalité des mares, le second opérationnelle avec une dimension de recommandations techniques qui s’ouvre pour les gestionnaires d’espaces naturels.

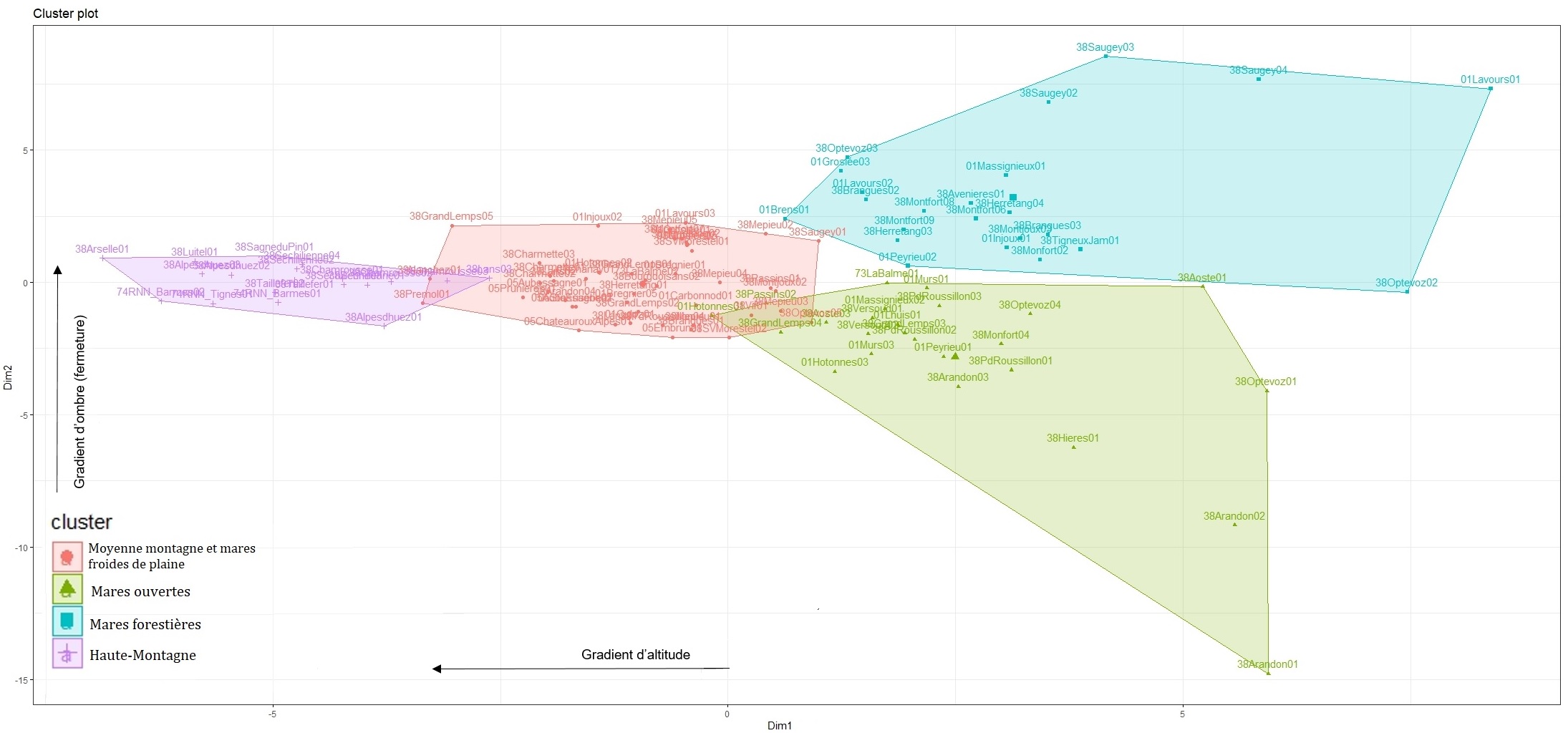

Bilan à travers l’aire d’étude, 159 espèces spécifiques des milieux stagnants ont été observées dont une dizaine d’espèce rares probablement nouvelles pour Rhône-Alpes comme Ilybius subaeneus, Hydroporus melanarius ou Helophorus discrepans et au moins 2 potentiellement nouvelles pour le sud de la France comme Dryops anglicanus ou Hydroporus longicornis. Cette diversité a permis de dresser une première synthèse des différentes communautés faunistiques apparaissant dans certaines gammes de mares (photo ci-contre – Méthode de clustering k-means). Et 2 publications ont pu être rédigées à la Société Linnéenne de Lyon (Saurat et al. 2020 ; Saurat et al. 2022).

Différents contextes écologiques de mare forment des groupes. Les 4 groupes sont distincts sur le graphique avec la faune de Haute Montagne sur la gauche du graphique vers des communautés observées en plaine sur la droite. L’axe 1 (Dim1) se résume à un gradient d’altitude. Il est possible de discerner des mares de milieux ouverts sur la partie basse du graphique et des mares forestières sur la partie haute avec un axe 2 (Dim2) transcrivant un degré de fermeture de canopée.

À ces débuts, différents cortèges sont identifiables selon les contextes écologiques avec une typologie d’habitats mise en évidence. Bien que les résultats soient encourageants, il faut que les réplicats de mares soient plus nombreux pour aboutir à une classification plus précise des milieux. Les coléoptères patrimoniaux découverts renseignent sur les micro-habitats ou chaînes trophiques présentes en rapport à leur spécialisation et aux recherches menées par d’autres spécialistes sur leur biologie. Il a été possible de souligner, en fonction de la découverte de certaines espèces indicatrices, de la fonctionnalité et de l’originalité de certaines pièces d’eau. Les enjeux de conservation associés sont clairement reconnaissables pour quelques taxons (et s’amélioreront avec l’accroissement des connaissances). Ainsi, des préconisations de gestion sont entrain d’être élaborées en partenariat avec des gestionnaires pour favoriser la restauration de complexes de mares, en tenant compte des synthèses scientifiques effectuées par le bureau d’études MyColéo.

Le projet ICOCAM rhône-alpin n’en est encore qu’à ses balbutiements. Diverses études sont prévues pour les prochaines années avec plusieurs acteurs locaux de l’environnement. En étoffant son référentiel de mares (105 sites actuellement échantillonnés), les prédictions de l’indicateur apportes de nouvelles pistes de réflexion pour les partenaires et une aide à la décision concernant les gestions spécifiques à apporter selon chacun des milieux lentiques étudiés. À terme, ce projet combinera à la fois un apport de connaissances incontournables sur un groupe taxonomique méconnue et la réalisation de stratégies d’action sur les mares adaptées au niveau local.

Remerciements – le Club Entomologique Dauphinois Rosalia, le Syndicat du Haut Rhône, la Réserve Naturelle Nationale du Marais de Lavours, le Département de l’Isère, l’Office National des Forêts, Parc National des Écrins, les équipes des Conservatoires d’Espaces Naturels de l’Isère et de Savoie (RNN de la Tourbière du Grand Lemps et de la Platière).

Lionel Picard pour m’avoir permis le démarrage du suivi en Rhône-Alpes.

Références

* Bernard C., 2019. Évaluation de l’efficacité des mesures de création et entretien de mares. Cadre méthodologique. UMS PatriNat (AFB- CNRS-MNHN), Paris, 46 p + annexes

* Picard L. & Leroy B., 2015. Inventaire des coléoptères aquatiques des mares de Basse Normandie en vue de l’application d’un indice biologique. Rapport de synthèse 2011-2014. Rapport GRETIA pour le Conseil régional de Basse-Normandie, les Conseils généraux du Calvados, de la Manche et de l’Orne et l’Agence de l’eau Seine-Normandie. 103 p. + annexes.

* Saurat, R., Collomb., Ollagnon, J.L. & Dalmon, J. (2020). Analyse de communautés de coléoptères aquatiques de mares Rhône-alpines (Ain, Isère et Savoie). Bulletin mensuel de la Société linnéenne de. Lyon, 2020, 89 (7-8) : 164-178.

* Saurat, R., Gerbaud, A. & Bogey, R. (2022). Assemblages de coléoptères aquatiques Rhône-alpins selon la diversité des mares – approche IndVal (Indicator Values). Bulletin mensuel de la Société linnéenne de. Lyon, 2022, 91 (3-4) : 51-60.